Guida Galattica per i lettori | Luglio 2022

Contenuti:

- AMICO ROMANZO Tempesta Madre a cura di Sara CARBONE

- SIPARI APERTI Perseo – Aprile 2022 a cura di Emanuela QUARANTA

- COME SUGARI SULL’ACQUA Exfanzia a cura di Ariele D’AMBROSIO

AMICO ROMANZO

Tempesta Madre

a cura di Sara CARBONE

Tempesta Madre,

Torino,

Giulio Einaudi Editore, 2021

«Avevo avuto due famiglie, una con mia madre, una con mio padre. Era come avere la cittadinanza su due pianeti diversi.» Questo il contesto familiare del protagonista del romanzo Tempesta madre, di Gianni Solla, edito da Einaudi nel marzo 2021. Jacopo, un bambino e poi un uomo, che matura la sua biografia in un universo familiare costellato da donne: la madre, che lui chiama la segretaria, e la nonna materna; Veronica, Milena, Stefania e tante altre, tutte donne sposate sul punto di andare «da un avvocato e cominciare a tenere l’elenco dei libri che avrebbero portato via dalla libreria del salotto»; tutte donne che esercitano il «più sacro diritto degli amanti» ossia quello di uscire di scena senza dare spiegazioni, cambiando semplicemente il numero di telefono. Attraverso un dettato che procede per ossimori, il giovane Jacopo narra in prima persona la sua vita, dai primi ricordi alla nascita di sua figlia, alternando gli stessi capitoli in cui è strutturato il romanzo, con le memorie del bambino e il sentire e l’agire dell’uomo che ora è diventato. Jacopo realizza di essere cresciuto in una «famiglia scomposta», come lui stesso la definisce. La mamma è una donna che ha lavorato alla Ricordi prima di scoprire di essere incinta e che ha sposato un macellaio; ha smesso di vivere Vomero, dove abita con sua madre, per trasferirsi abusivamente in un appartamento al sesto piano di una palazzina del Rione delle mosche e, una notte, viene ritrovata da una vicina del quartiere mentre vaga vestita da sposa. Ama la musica classica ed è soprannominata «la ragazza bionda con il bambino scemo.» Il papà è un macellaio, proveniente da quelle famiglie in cui si sfornano più figli; è un uomo «concreto» e le cose che gli appartengono hanno un peso e occupano uno spazio; ha conservato in una scatola tutti i quaderni che Jacopo, dopo aver fatto i compiti in macelleria, ha riposto nella cella. Sullo sfondo, la periferia Est di Napoli, di San Giovanni a Teduccio che vive gli effetti della speculazione edilizia e degli abusivismi perpetrati a partire dal secondo dopoguerra, dell’assegno dal comune, dei mezzi di trasporto pubblici. Negli anni in cui Jacopo vive assieme alla madre, è convinto che Napoli sia la città vicina al posto in cui abita e dove si reca per visite mediche o questioni burocratiche; e sì, perché il piccolo Jacopo, sogna «una malattia letteraria come la tisi o la peste, un morbo romantico» ma è affetto semplicemente da anemia e, spesso, perde sangue dal naso. Solo più tardi, quando è alle superiori, si rende conto di essere sempre vissuto in città. Il racconto procede su due binari: l’accumulo di esperienze da una parte, di ricordi dall’altra, la cui confusione determina in Jacopo un sentimento di paura. E così, l’obiettivo, l’asse portante della narrazione è il tentativo di mettere ordine tra i ricordi. Lo fa Jacopo personaggio che ingaggia una guerra contro il tempo; si affanna nel tentativo di dare una coerenza logica a tutti i fatti accaduti lì dove il tempo minaccia confusione e insensatezza: recupera, con sua madre, il disco di Ciaikovskij, nella casa che sarà presto abbattuta; la foto della recita scolastica per sostituirla all’interno di un album che la segretaria crede sia la raccolta delle fotografie di famiglia; tutti i quaderni della scuola che ha tenuto nella cella della macelleria del padre, il quale li ha riposti in una scatola. Lo fa Jacopo narratore che scrive per «vedere il meccanismo delle cose» perché «se una cosa la puoi scrivere, allora vuol dire che la puoi anche capire.» Tuttavia è una lotta impari la sua. Jacopo decide di assistere alla demolizione della palazzina abusiva nella quale per anni ha vissuto con la mamma. «Quando la ruspa si allontanò dalla palazzina il manovratore scese e andò a mettersi dietro al nastro che delimitava la zona di sicurezza. Ci fu un istante di silenzio, poi venne premuto il detonatore. Dopo il boato e la nube di terriccio, della mia palazzina non rimase più niente.» Assieme alla palazzina, crolla l’edificio dei ricordi e, con esso, la speranza di mettere ordine a essi e di tessere una logica interna degli eventi. A fare compagnia al protagonista – narratore sconfitto solo «i due guardiani del vuoto che c’è prima e di quello che viene dopo.» «Tempesta madre» è un romanzo napoletano per ambientazione e per veste linguistica. Solla, pur stigmatizzando i due volti della città partenopea, ossia i quartieri alti, il Vomero, e la Napoli bassa, popolare, che legano questo romanzo al topos letterario napoletano otto-novecentesco, descrive una città centrifuga, che si ramifica e si collega alla costellazione delle immediate periferie. Come nei romanzi di Montesano, la dualità urbana viene problematizzata, il confine confuso, sgretolato; il modello spaziale diventa multifocale. Le scelte linguistiche dello scrittore avvicinano il romanzo alla narrativa napoletana dell’ultimo ventennio: varietà dell’italiano locale, come nella narrativa della Marasco, uso di iperrealismi, tipici, ancora una volta, della penna di Montesano ma, soprattutto, pressione “orizzontale” dei codici della vita quotidiana, ricreazione mimetica di usi linguistici della città reale i quali riflettono l’inquieta relazione che il linguaggio intrattiene con la realtà.

Sara Carbone

SIPARI APERTI

Perseo – Aprile 2022

a cura di Emanuela QUARANTA

Teatro di Napoli

Marotta e Cafiero Editori

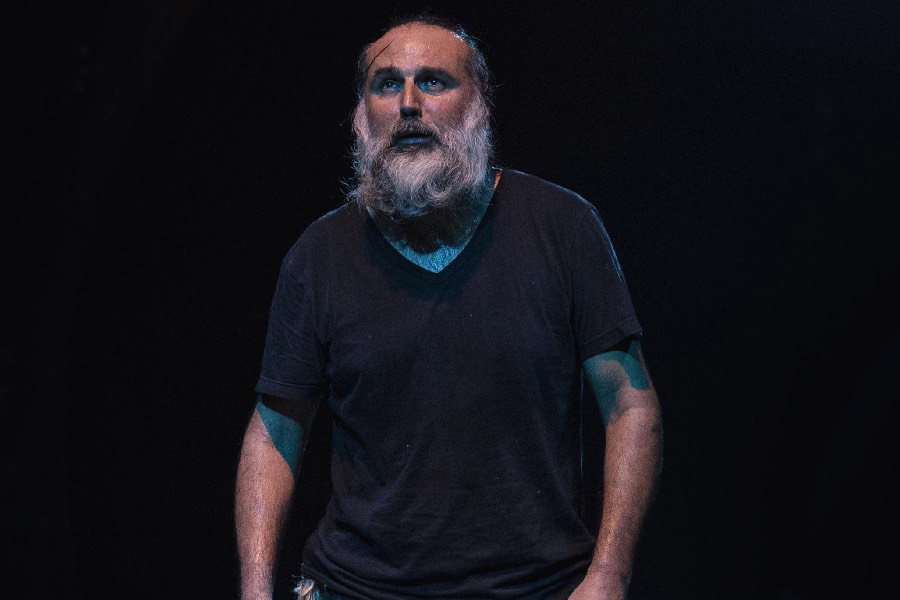

Il numero di aprile 2022 della rivista semestrale del Teatro di Napoli – Teatro Nazionale Perseo. La sfida del teatro ha come filo rosso una riflessione sul corpo – il corpo dell’attore, la sua fisicità sulla scena – in un clima, quello post-pandemico, in cui il corpo rivendica spazi e possibilità a lungo negati. Attraverso una squisita coralità – fatta di elementi comuni, pur nella specificità d’impostazione e d’intenti – i contributi della rivista danno voce, all’unisono, alla necessità di un ritorno all’imperfezione ed all’autenticità del corpo “in un mondo occidentale” – come scrive acutamente Roberto D’Avascio nell’Editoriale – “nel quale la cultura del corpo sembra essere diventata tanto una forsennata ossessione quanto la proiezione della perfezione dell’umano”.

La prima sezione della rivista, (Dentro e fuori la scena) è introdotta dal contributo di Vittorio Lingiardi, un viaggio sul sentiero dell’“autobiografia delle contraddizioni” di Goliarda Sapienza, attraverso uno sguardo sul suo romanzo Il filo di mezzogiorno e sull’adattamento teatrale dello stesso, di Ippolita di Majo, con la regia di Mario Martone. In Brevi interviste con uomini schifosi, ovvero una mascolinità tossica Daniel Veronese racconta la genesi e l’evoluzione del suo progetto teatrale basato sul testo di David Foster Wallace, dal suo contatto con l’opera dello scrittore statunitense fino alla messa in scena in diversi allestimenti (in Argentina, in Cile, in Italia). Due contributi sono dedicati all’opera maestra di Turgenev ed al suo riadattamento teatrale: Padri e figli: due lingue diverse di Fausto Malcovati e Padri e figli: un romanzo esistenziale di Fausto Russo Alesi. Il contributo di Malcovati, nello specifico, ha il merito di ripercorrere le dinamiche storico-culturali alla base della genesi del romanzo e di mostrare, inoltre, con grande abilità espressiva, l’elemento saliente dell’opera: “Un muro di intolleranza. Un muro di incomprensione” che, da sempre, separa e oppone i padri e i figli, la vecchia e la nuova generazione. Nel suo contributo Fausto Russo Alesi ci parla della lunga genesi del riadattamento del romanzo di Turgenev, dal progetto nato nell’estate del 2016 al debutto nel 2022, per mettere in scena “un romanzo che ancora non smette di parlarci…”. In Villino bifamiliare di Fabrizia Ramondino: la pubblicazione e la messa in scena Arturo Cirillo tratta del rapporto tra Fabrizia e il teatro (dall’incontro con Martone, con la drammaturgia di Enzo Moscato, all’influenza del teatro di Bernhard, fino all’elaborazione dei suoi scritti teatrali) e analizza, nello specifico, Villino bifamiliare, pubblicato ora da Marotta&Cafiero in occasione della sua rappresentazione al Teatro San Ferdinando. La prima sezione della rivista si conclude con il contributo di Marino Niola – forte, acuto – Corpo, maschera, epidemia. Tre variazioni sulla viralità, una riflessione dicotomica su tecnologia e biologia, il “moderno logos”, l’”antico bios” alla luce di una pandemia che ci ha ricordato “che siamo prima di tutto carne e sangue”.

Zoom, seconda sezione della rivista, dal titolo Fragilità e teatro: corpo, scena, vita (a cura di Roberto D’Avascio, Stefania Maraucci, Annamaria Sapienza) si apre con il contributo di Davide Iodice. Il regista racconta la sua esperienza al dormitorio pubblico di Napoli – culminata nella realizzazione di progetti come Fabbrica dei sogni e Mettersi nei panni degli altri – a cui giunge perché spinto a cercare “un senso più vivo e urgente del […] fare teatrale”. Di particolare bellezza e rilievo – per la connessione profonda che intrattiene con l’argomento generale di questo numero della rivista: il corpo – è l’intervista al danzatore e coreografo italiano Virgilio Sieni, a cura di Annamaria Sapienza. Un corpo, quello di cui parla Sieni, mai aprioristicamente definito, che offre l’occasione per condurre una riflessione sulla bellezza, dal rifiuto delle mode e dai canoni marci dell’Occidente alla rivendicazione di una bellezza “brutale”, quella del corpo reale. Il contributo di Sista Bramini racconta la sua ricerca con la compagnia O Thiasos TeatroNatura che ha portato il teatro (e l’attore!) negli ambienti naturali, fuori “dall’aria inquinata e dai ritmi opprimenti delle nostre città”, per riscoprire l’equazione inscindibile tra uomo e pianeta. Nell’intervista a Enzo Moscato l’autore-attore napoletano introduce, con la grande forza espressiva che gli è propria, una riflessione sul concetto di malattia, sulla sua potenza salvifica (la peste di artaudiana memoria), come metafora della pratica teatrale: “il teatro come la peste” afferma “è […] malattia capace di offrire un’occasione di rigenerazione, di salvezza”. È ancora il mondo colpito dalla pandemia lo scenario del contributo di Simone Derai, che racconta del suo lavoro sull’Orestea di Eschilo, in un dialogo serrato tra la contemporaneità e il mondo greco. Nell’intervista a Silvia Calderoni (Un’altra idea di fisicità sulla scena), viene demolito il mito del corpo – il corpo ideale “sano, agile, cisgender, eternamente giovane” a cui l’Occidente ha innalzato il suo altare. Restare fragili è il titolo (e l’invito) del contributo di Marina Rippa che – per lei, che si occupa, da sempre, di linguaggi non verbali – è una sfida, un tentativo di dar voce al suo percorso, ai suoi quarant’anni di attività (racconta, in proposito, il suo laboratorio con le donne di Forcella), alla sua formazione, alla sua ricerca sulla drammaturgia del corpo, anche in un contesto, quello pandemico, caratterizzato dalla soppressione della “pratica della vicinanza, del contatto, delle attività espressive di gruppo”. Davide Livermore ci propone un nuovo (ed ulteriore) confronto tra l’attualità ed il mondo greco, trattando della sua ideazione di una mostra performativa dal titolo Edipo: Io contagio – scena e parola in mostra nella Tebe dei Re “che vuole porsi” – ed è chiaro il riferimento! – “come specchio della situazione pandemica vissuta a livello globale”. Alla domanda in merito alla possibile evoluzione del teatro nell’era post-Covid, Davide Livermore suggerisce di guardare al corpo dell’attore, “quello strumento anatomico che emana e comunica, pronto a ricordarci la straordinarietà e la potenza dell’arte teatrale”. Il tema dell’identità è centrale nel contributo di Liv Ferracchiati, con una digressione specifica sull’identità di genere, tema del suo romanzo, suo primo esperimento narrativo: Sarà solo la fine del mondo. Vulnerabilità e potenza dell’attore è il titolo dell’intervista a Monica Nappo, che ripercorre circa un ventennio della carriera dell’attrice, mostrando un percorso artistico che mira a restituire, al pubblico, “quelle crepe che fanno parte della vita”; perché, in fondo, come scrive l’attrice, “L’arte è tentativo di ritornare a questa natura, bestiale e disordinata”. Il contributo di Maria Giovanna Mancini sposta la riflessione sul corpo dalla pratica teatrale ai linguaggi dell’arte contemporanea, analizzando le proposte di artisti che hanno utilizzato il corpo come mezzo espressivo in seno ad una poetica “interessata alle debolezze del corpo e dell’individuo”. La medesima riflessione è condotta dalla scrittrice e poetessa Maria Grazia Calandrone che, tuttavia, amplia la riflessione sulla fragilità del corpo: la pandemia ha mostrato – afferma – non solo “la fragilità del nostro corpo biologico” ma anche “del nostro corpo sociale”.

Nella sezione inFormazione Kuniaki Ida ripercorre il proprio iter teatrale, dalla sua formazione alla Toho University, all’incontro, fondamentale, con Jacques Lecoq, fino al suo soggiorno a Napoli, durante il quale ha insegnato alla Scuola per Attori del Teatro Nazionale.

Di particolare rilievo è il contributo di Annamaria Sapienza Per aspera ad astra… semper! (nella sezione Emergenze) incentrato sul programma educativo Per aspera ad astra – Come riconfigurare il carcere attraverso la cultura e la bellezza che ha coinvolto dodici ospiti dell’Istituto penitenziario minorile di Nisida. Il progetto – descritto con puntualità nei suoi aspetti organizzativi e con un approccio sapiente e sensibile ad una realtà tanto complessa – mostra l’efficacia dell’esercizio teatrale in attività pedagogiche ed educative, anche in contesti nei quali attuare tale proposta sembra particolarmente complesso.

Nella sezione finale intitolata Tracce Luca Scarlini istituisce un parallelismo tra la crisi che il teatro ha vissuto negli ultimi due anni e quella, precedente, vissuta durante la Seconda Guerra Mondiale mentre Roberto D’Avascio dà notizia del convegno Harold Pinter: la scena del potere, il potere della scena, curato con Bianca Del Villano e Annamaria Sapienza, pensato nell’ottobre 2020. L’inattuabilità del progetto a causa della nuova ondata pandemica e la possibilità, successiva, attuale, di recupero di quest’iniziativa sospesa, ci parla di speranza e di ripresa, ci racconta di una comunità – quella del teatro – che rivendica e recupera, dopo il periodo di emergenza sanitaria, spazi ed occasioni, momenti di dialogo e confronto, fisicità negate, vulnerabilità nascoste, proprio come hanno raccontato i protagonisti di questo numero della rivista, con le loro confessioni, interviste, riflessioni.

Emanuela Quaranta

COME SUGHERI SULL’ACQUA

EXFANZIA

a cura di Ariele D’AMBROSIO

EXFANZIA

Giulio Einaudi Editore, 2022

Torino

Pagine 140

euro 11,50

Info: https://www.einaudi.it/catalogo-libri/poesia-e-teatro/poesia/exfanzia-valerio-magrelli-9788806253011/

Quando In diventa Ex per una Exfanzia di Valerio Magrelli

La copertina della collana bianca dell’ Einaudi è sempre elegante, ma diventa bella quando propone stampata una poesia che stupisce per il tema ed inquieta nel finale. Exfanzia è un bel titolo, il buon titolo di questo libro di Valerio Magrelli. Ed è uno di quelli da cui difficilmente si sfugge, perché nel “gioco lessicale” della sostituzione della particella ‘in’ con la ‘ex’ da cui deriverebbe la ‘s’ per una sfanzia, come fosse sfuggire, o sfiorire, come fosse scomodo, o scontento, c’è già un nucleo vistoso, un coagulo forte di sintesi per cominciare questa piacevole navigazione.

Per dire che con Magrelli si entra subito nella sua capacità di poeta di fare ponti tra tutta la sperimentazione delle avanguardie e neoavanguardie storiche e la poesia lineare nell’oggi, compresa la quota ironica, a volte tenera, a volte pungente fino al sarcasmo, ma sempre composta con la leggerezza e con la piacevolezza di una scrittura preziosa, sempre performativa. Un libro che già dal titolo evidenzia l’arguzia del suo pensiero e la capacità di far pensare il lettore anche divertendolo, ma sempre in modo raffinato.

D’ altronde Fausto Curi eternamente mi conforta quando leggo poesie che tengono uniti il nuovo e la tradizione per “choc benefici” l‟uno e per “essere coltivata e praticata” l’altra da integrare e mutare.

Ma subito dalla copertina o dalla pagina ottanta; ne estrapolo dei versi: «Che sorrisone faccio, nella foto! / … / Tra mezz’ora, cadendo, / mi romperò una spalla / e poi sarò operato per due volte. / Ma che sorriso faccio, nella foto! / Arreso, felice, imbecille. / … / abbiamo sempre l’aria da imbecilli. / … / Tendini come versi, lunghi e fragili. / Siamo fatti di vetro soffiato: l’unica cosa buona sta nel soffio.». Ipso facto la poesia ci pone davanti a riflessioni esistenziali complesse partendo da una “semplicità” d’arrivo che descrive un episodio come cronaca di un accadimento. E il dato autobiografico si fa componimento perché in un lampo di pochi versi sono insieme cucite l’autocritica e la consapevolezza. Quelle di una possibile espressione che diventa precognizione di un accadimento sfortunato con la sua “piccola” storia d’interventi chirurgici, dove nel non detto c’è tutta la complessità, diciamo pure la grandezza anatomica di un’articolazione fatta di capsule, tendini e muscoli. E subito lo scarto, la corsa che supera l’ostacolo e che avvicina la semplice complessità della natura alla semplice complessità della scrittura: Tendini come versi, lunghi e fragili. E la fragilità che unisce entrambe in un’unica forma: Siamo fatti di vetro soffiato. Con il verso finale che, come dicevo, m’inquieta e mi affascina per quella speranza che si risolve nella trasparenza, nell’impalpabile, nella sparizione e nella bellezza di un vetro di Murano: l’unica cosa buona sta nel soffio. E cosa mi dice Magrelli, cosa un poeta tra tendini e versi? Mi sospendo su questo pensiero, tra il soffio e il vento, tra il respiro e un silenzio che mi faccio a colori.

Tralascio le notizie di Magrelli su wikipedia e le tante fonti di critica letteraria che lo riguardano, trascrivo solo questi link: due per un approccio che lo vede intervistato, uno per ascoltare la sua voce. Qui il piacere di questa tecnologia che mi vede un dinosauro estinto accolto nella fossa del cartaceo:

https://www.nazioneindiana.com/2020/08/14/valerio-magrelli/

https://www.doppiozero.com/materiali/exfanzia-una-intervista-valerio-magrelli

Ne ho scelti tre tentando un’antica perfezione, ma lascio al lettore la curiosità di cercarne tanti e tanti altri ancora.

La dimensione cronachistica è una delle caratteristiche di questo libro che si divide in due sezioni: “Sotto la protezione di pollicino” e “Quattro poemetti”. Poesie in versi liberi, altre in forme metriche alterate dove il suono e la fluidità sembrano essere oramai istintivi. Il “gioco” lessicale è sempre presente, mentre l’endecasillabo e il settenario, anche il novenario fanno capolino insieme al sonetto modificato per quartine e distici che non mancano, ed allora: «… CHIUSA // Ogni modulo è l’anello / che ti tiene incatenato. / Ogni uomo nella culla / verrà usato dal mercato.» dove ‘ella’ e ‘ulla’ giocano all’imperfezione della rima, per Gabriele D’Annunzio omaggiato da questi versi dall’autore, come ci dice nella nota finale. Ed ancora in Quattro distici e un Kit di rime da assemblare, dedicata a PPP inventore di MM: «Marilina Marilina / non si sa chi ti assassina /…/ Cameriera in qualche bar / dolorosamente Star». I quattro distici di ottonari – ne ho estrapolati due, il primo e l’ultimo – sono intervallati dalle tre coppie di versi di rime da assemblare, qui la prima: «… Idolatria/CIA / Incandescente/Presidente …». Ma è in Due terzine in lode del Vincolo, ovvero Una confessione (l’accento è tutto)., che si dichiara e ci spiega il senso dei confini e delle regole: «E allora esaminiamola, quest’indole! / Se nei miei libri gioco con i numeri, / non è solo per cause scaramantiche, // ma perché quelle reti mi consentono / un agio e un gioco altrimenti impensabili: / incatenarsi per essere più liberi.», dove la rima sdrucciola la fa da padrone.

Un “gioco” d’abilità e non solo, per lo Zed di Osiride con la sua stabilità e il suo rigore, che rende la poesia di Magrelli libera e liberata dai troppi fiotti appiattiti, livellati, omologati, uniformati, massificati, di una poesia parcellizzata nei mille rivoli della contemporaneità.

Ma tra le cose che mi sono molto piaciute, e che mi hanno fanno attento e stupito lettore, sorprendendomi a scrivere in modo quasi compulsivo tante tantissime note a margine, è la varietà delle forme usate per temi multiformi. Qui la grande professionalità, tutta la τέχνη digerita di attento studioso e che accompagna costantemente la sua sensibile e vivace creatività.

«Lunule, le chiamavano, e da piccolo / me le vedevo in punta, / … / il loro viaggio sul cielo dell’unghia, / fino a che scomparivano nel bianco / dell’orizzonte.».

Dalla lunula le lunule, ed ho ricordato le “bugie” sulle unghie di mio padre. Chi sa perché questo ricordo, queste nuvole minime, queste “bugie” così chiamate – leuconichia era un nome troppo impegnativo –, mi hanno sorpreso facendomi rientrare in un mio vissuto attraverso questo volo metafisico di ali marine, come nate da una volta di luna che sorge dal mare rosa delle dita. Ed è così che una bella poesia mi ha preso per mano e mi ha accompagnato nei luoghi della memoria, in quelli del pensare e del vedere.

Compiaciuto di una dedica al mio amato Vittorio Sereni, mi sono spesso soffermato anche sulla scelta delle epigrafi che sempre comunicano con la poesia che le succede, e ne cito una in particolare con cui Magrelli dialoga. Giovanni Pascoli che dice: Non c’è nulla di più poetico del dialogo con i morti. E Magrelli che gli chiede: Sí, ma se i morti parlano tra di loro, ignorandoti? Segue la poesia È possibile uscire vivi dalla vecchiaia? Intanto questa poesia che trascrivo per intero è di una tenerezza infinita, ma è anche molto di più per il suo valore esistenziale che attraversa la genetica della vita facendosi teatro dinamico d’incontri tra realtà e riflessi: «È possibile uscire vivi dalla vecchiaia? / Poi mi guardo allo specchio / e vedo papà e mamma / che abitano il mio volto / disputandoselo. / Allora non ve ne siete ancora andati!, / penso, vedendo che fanno capolino / sulla mia faccia, giocando / tra le linee del viso. / A nascondino, quindi… / E forse si divertono / cercandosi tra loro, / io solo, escluso, a fare da teatro / per questi amanti morti che mi usano / come lo spazio, morto, del loro corteggiarsi. / Servo a qualcosa, almeno, / se i miei amati fantasmi / si danno appuntamento / tra i miei occhi, / naso, fronte, mascella, / per tornare ad amarsi.»

Sarà il suo pollicino che ci salverà? «… che perdo gli oggetti, uno a uno. / Per farmi ritrovare da qualcuno? / O alleggerisco il carico / per non andare a fondo?».

Non c’è mai in questo libro l’ovvietà del buonismo sentimentale, tutto fa in modo che uno spiazzamento riflessivo, sonoro, d’immagine, ti spingano improvvisi a percepire altro d’inaspettato e che d’emblée fa capolino dietro l’angolo.

“Se mi penso già siamo in due e forse siamo in troppi”, ricordo mio fratello Billy, studioso di antenne, microonde e campi magnetici, quando me lo disse e quando mi fece assaporare il silenzio straniante della camera anecoica in cui sperimentava. È su questo pensiero che sono ritornato leggendo «… Così resto felice nelle tenebre, sorpreso / dalle tenebre, sorpreso per l’assenza, / finalmente felice nell’assenza.»; «… Fuori, le bombe e i camion sulla folla. / Io invece, col febbrone, sono assolto. / Mi sento riformato dalla vita.». Su quel pensiero, perché così terminano queste due poesie, Toilettes la prima e la seconda senza titolo con il suo primo verso Sto qui nel letto. Febbre. Ma sto bene., per uno spaesamento temporo-spaziale, per quella solitudine che a volte ci prende inesorabile, ambigua, dolorosa, ma anche cercata, desiderata, con tutta la voglia di scoprirla. E subito, andando avanti, l’altra faccia della medaglia, dedicata A mia moglie: «Laviamo i nostri bite nell’acqua calda. / Per gioco li chiamiamo le «mordacchie». /… / invece designa un antico / strumento di tortura / … / Dobbiamo proteggerci anche da noi stessi, / sennò coi denti ci spacchiamo i denti, /… / Solo in due c’è salvezza.».

Quanta vita in questo quotidiano e quanto pensare che non lascia per niente spazio alla retorica e senza mai rischiare il cinico vuoto del nulla. Con un momento che può negare l’altro. Persino compensarlo nelle ore del giorno e della notte.

A volte ho l’impressione che Magrelli faccia “guerra” utilizzando la crudeltà della verità, e ne colgo il grido stanco e dispiaciuto contro l’ambiguità delle maschere e dei mascheramenti. La crudeltà legata al sociale, quella ai rapporti interpersonali, anche quella legata alla mistica religiosa, persino alla stessa poesia, per raggiungere anche lo studiare dello studioso, e sempre con spazi descrittivi che mutano in spazi riflessivi: «… Dunque, attraverso lui, parla il padrone, / l’idiota per antonomasia, / che lo ha allevato e addestrato nei millenni / perché abbaiasse come lui: da idiota. …»; «… Soffro, / invece, / perché sono la gabbia.»; «… Tutti per conto loro, si comunicano, / senza comunicare tra di loro. …»; «… Risorto inutilmente, questo è il punto, / senza nessun vangelo da annunciare / oltre all’orrore dell’eterno ritorno.»; «Una persona orrenda è morta ieri. / Non importa chi fosse; / era un’orrenda persona qualunque. …»; «Non regalate libri ad un nemico: / non lo cambia, / e in compenso lo rafforza. …»; «… – si entra dentro al mondo / mentre si perde il mondo / accanto alla persona che si ama.»; «Ho combattuto la mia vita intera contro i rumori, / e adesso, i rumori, mi sono entrati dentro. / … / Così, l’odio assorbito per decenni / ora mi cresce dentro; / è diventato un nuovo coinquilino.»; « «Poesia» viene da «pus»: / non te l’aspettavi? / … / tipica infiammazione del linguaggio. …»; «Chi fa questo mestiere, / lavorare studiando, / a volte pensa che i libri lo arricchiscano. // Non è così: ci divorano vivi, / ci divorano e spolpano, / ci scavano e assottigliano. …». Cosa aggiungere se non compiacersi della forza di sentimenti veri che hanno dimora nella vita che ragiona.

Approdo ai quattro poemetti. Ne elenco i titoli: 1. Guardando le serie tv; 2. Creature di confine; 3. Navigare necesse est, vivere non est necesse; 4. Antropocedio.

Lo spazio mi è nemico, ma già dai titoli si vede quanto spazio circonda questa poesia da un capo all’altro per guardare e scrutare, vedere e sentire.

Direi a tratti esilarante il terzo poemetto che descrive la disavventura, credo autobiografica, di un corpo in mare che rischia di essere sbattuto dalle onde sugli scogli: «… felice il tappo che galleggia e salta / mentre i flutti ruggiscono lí sotto! …». Un monologo teatrale che aspetta un palcoscenico di luci, gesti ed espressioni. Che aspetta di essere riletto più volte, detto a voce alta così come si conviene a un bravo attore.

Il quarto è Antropocedio dove il ‘cedio’ dell’epicedio sostituisce l’ ‘idio’ dell’omicidio a superare di botto l’orrido dei cadaveri uccisi dal suicidio virale. Un canto, una nenia funebre rivolta al metafisico, al suo dubbio tra la speranza di un sussistere e l’angoscia di una damnatio memoriae sparita nel suo nulla. Ma non ti aspetteresti: «… L’Associazione Odontotecnici Americani / ha dichiarato che, con la pandemia, / sono aumentati i disturbi dentali / legati all’ansia. // Problemi alla mandibola, incisivi e canini scheggiati, o rotti per il troppo digrignare: / più 59%. // È proprio ciò che sento, un triturare me dentro di me, / che macina, sfarina / ogni forza residua, ogni legame. …»

Finisco con Downton Abbey da Guardando le serie tv, ringraziando Valerio Magrelli per questa splendida e piacevole lettura, per l’ironia che ci fa salva la vita e per aver contenuto l’amore forse troppo grande per esser contenuto: «… Nascondere un corpo è difficile: / è quasi più semplice amarlo. / Ma quanto fa male l’amore / soltanto a sopportarlo!».

Ariele D’Ambrosio

Napoli maggio 2022