“Il gelo” di Mimmo Borrelli. Un Eduardo nel segno del dolore e della rivolta

a cura di Antonio GRIECO

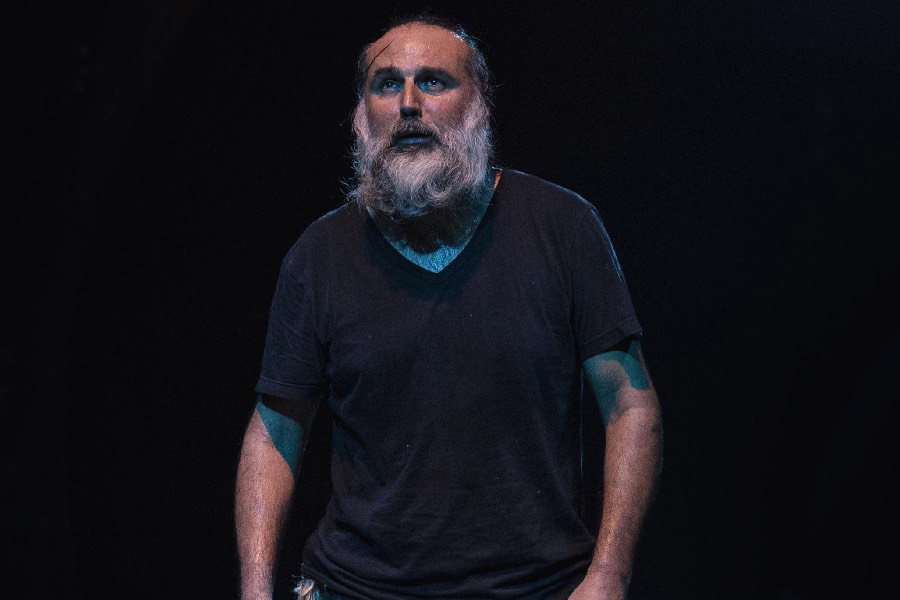

Nel 2018, quando Mimmo Borrelli mise in scena La cupa, la sua opera più nota e apprezzata, fummo molto colpiti sia dall’aspetto corale della rappresentazione (con i suoi giovani attori che in una scena-pedana recitavano i dodicimila versi di cui si componeva il lavoro), che dalla dimensione per alcuni versi “politica” cui essa alludeva nel mostrare, tra arcaiche pulsioni di vita e di morte, una società in disfacimento, violenta, che non aveva alcuna intenzione di cambiare, né di riconoscere i suoi crimini. Ora, con Il gelo, il suo nuovo spettacolo andato in scena al Piccolo Bellini (dal 18 al 27 marzo), Borrelli ripropone un testo-monologo, scritto qualche anno fa in piena pandemia e da lui stesso interpretato, che fonde alcune poesie di Eduardo – Vincenzo De Pretore, Baccalà, Padre Cicogna – in un unico, immaginario mosaico teatrale sul mondo nascosto di una grande realtà metropolitana come Napoli (anche qui con indirette allusioni politiche). Aggiungiamo che queste liriche, nella sua riscrittura teatrale, appaiono tutte percorse da un sotterraneo sentimento di morte, di assenza, di estraneità alla vita. Di gelo, appunto. Insomma, si ha l’impressione che Borrelli abbia qui volutamente inteso sgombrare il campo da una facile (e naturalistica) lettura dell’universo eduardiano, svelandoci, con un coraggioso esperimento destrutturante della sua scena, un inedito, visionario Eduardo, poeta del disagio di vivere nelle incerte e ambigue trame della postmodernità: anche quando riprende alcuni frammenti dei suoi lavori più noti – come La Tempesta (nella sua traduzione shakespeariana), Natale in casa Cupiello, Napoli milionaria!, Filumena Marturano; a guardar bene poi, ne il gelo, i testi eduardiani da lui scelti (forse quelli più vicini all’universo poetico vivianeo), non solo non fanno pensare ad alcuna promessa di felicità, ma danno l’idea di una storica condizione di separazione e di marginalità di chi abita le aree più socialmente fragili delle nostre comunità; si pensi, in tal senso, a Baccalà, quel singolare personaggio dei quartieri spagnoli che viene insultato appena compare tra la sua gente: “Guagliù currite! Fische, pernacchie, pummarole e torze…Dint’ a munnezza, chi truvave scorze ’e scarrecave ncuollo a Baccalà”; allo stesso Padre Cicogna, che intende sposarsi e si presenta nudo in chiesa di fronte al Signore per parlargli con sincerità della sua tormentata esistenza (“curo le anime agli altri? E questa mia chi me la cura, Padre Onnipotente, un altro prete?”); o, ancora, a Vincenzo De Pretore, l’ingenuo ladruncolo che dopo aver cercato la protezione di san Giuseppe per la sua redditizia attività criminale, la rivendica quando viene colpito a morte e accolto con diffidenza dai santi che in paradiso circondano il Signore. Al centro di una scena fredda ed essenziale – poche luci, un piccolo tavolo, una bottiglia di vino in terra (probabile citazione da La tempesta) – Borrelli ci invita a conoscere un Eduardo amaro, “crudele”, per il quale il teatro è insieme dedizione assoluta e sofferenza, dolore, distanza da un piccolo mondo che non lo ha mai davvero compreso, né ha mai inteso cogliere in quel suo volontario appartarsi un rifiuto della ipocrisia piccolo borghese da cui si è sempre sentito circondato e assediato. Col suo corpo, con la sua energica presenza scenica – e un dialetto aspro, che mescola napoletano e bacolese – Borrelli sembra identificarsi totalmente con lui, col suo “Teatro civile”, soprattutto con la sua solitudine (“chi scrive è sulo cu Dio e ’a passione de nu teatro ca è cundanne ’e vita”) e il suo sguardo oltre lo “spirito del tempo”: pure nel buio, quando tra le fosche ombre del suo vissuto, cerca, attraverso l’arte, disperamente una via di fuga dal gelo della scena e della vita. E tuttavia, in questa originale messa in scena eduardiana dell’autore – attore di Torregaveta, sin dall’inizio – in particolare nella sua energica gestualità espressionista e nel suo lancinante grido che accompagna ogni momento della sua azione performativa – sembra affiorare un chiaro, inequivocabile segno di rivolta verso le idee sempre più dilaceranti e oppressive del potere globale. Drammaturgicamente molto efficace il finale, con le ultime, illuminanti parole di Eduardo sulla vita incerta e precaria del teatro dette poco tempo prima della sua morte a Taormina. Quasi una sofferta, vivida lezione per l’oggi, che ci aiuta a capire cosa davvero significhi, anche in tempi tristi come quelli attuali, vivere e morire per il teatro. Ottime le musiche a cura di Antonio Della Ragione e le scene di Salvatore Palladino. Produzione Teatro di Napoli – Teatro Bellini.